Dans le tumulte des gymnases et des terrains de plage, le mot handball résonne comme un signal clair : intensité, stratégie et esprit d’équipe. Pourtant, derrière ce nom soudainement familier se cache une histoire linguistique qui traverse l’Europe, des écoles germaniques aux plages danoises. Cet article propose une plongée à la fois érudite et enjouée dans l’étymologie du terme, son parcours d’emprunt linguistique depuis la langue allemande, et la manière dont les transformations du jeu ont influencé la terminologie sportive.

Le lecteur croisera un fil conducteur vivant — Lucas, jeune ailier fictif qui découvre à la fois les règles, les entraînements et la saveur des mots. Chaque section combine anecdotes, tableaux synthétiques, conseils pratiques et références utiles pour les entraîneurs, les parents et les passionnés. L’objectif : rendre accessible l’origine des mots tout en reliant ces explications à la pratique du handball, aux enjeux de santé, et aux stratégies d’entraînement modernes.

Étymologie du mot handball : décryptage du mot composé et de l’emprunt linguistique

Le nom handball est un parfait exemple de mot composé construit à partir de deux éléments simples : Hand (« main ») et Ball (« ballon »). L’analyse étymologique montre que le terme est apparu en Allemagne au début du XXe siècle et a été adopté ensuite dans d’autres langues européennes par emprunt linguistique. Ce phénomène illustre comment un concept sportif peut être nommé selon la logique descriptive la plus directe : « jeu de balle à la main ».

Origines linguistiques et adoption

La formation du mot s’inscrit dans une tradition où les sports prennent des noms descriptifs. Dans la langue allemande, Hand + Ball a naturellement donné Handball. L’orthographe anglaise (hand ball) et l’usage international ont ensuite standardisé la graphie « handball » dans de nombreuses langues, y compris le français.

- Élément Hand : insiste sur l’usage principal, la prépondérance de la main dans le jeu.

- Élément Ball : rappelle l’objet central, le ballon, et la nature du sport parmi les sports collectifs.

- Emprunt linguistique : processus par lequel un terme est repris tel quel ou adapté (ici rarement francisé).

| Terme | Langue source | Signification littérale |

|---|---|---|

| Handball | Allemand | Ballon à la main |

| Håndbold | Danois | Ballon tenu à la main |

| Hand ball | Anglais (emprunt) | Jeu de balle à la main |

Le cas du français illustre une adoption sans francisation complète : le mot s’écrit couramment « handball » et parfois « hand-ball » selon les usages historiques. Les dictionnaires évoquent l’emprunt initial à l’allemand et une entrée progressive dans la langue française au cours des années 1930. Cette trajectoire est liée autant à l’histoire du sport qu’à des échanges culturels entre pays voisins.

Lucas, l’ailier, trouve amusant que son poste soit nommé par la géographie du terrain tandis que le sport lui-même porte un nom venu d’ailleurs. Comprendre l’évolution linguistique du terme aide à saisir comment les pratiques sportives traversent frontières et écoles.

| Aspect | Importance pour le joueur |

|---|---|

| Connaissance du terme | Renforce l’identité de la pratique |

| Origine en langue allemande | Explique certaines règles et usages historiques |

Insight : la simplicité du mot cache une riche histoire d’emprunt et de diffusion qui reflète la popularité croissante des sports collectifs en Europe.

Histoire linguistique et géographique : de la langue allemande aux racines danoises

Le parcours du mot handball suit celui des pratiques qui l’ont engendré. Bien avant la standardisation linguistique, des jeux similaires existaient au Danemark sous le nom de håndbold, et des variantes apparaissaient en Tchécoslovaquie avec la hazena. La circulation des idées a permis la convergence d’appellations et de règles, aboutissant à une terminologie commune dans l’Europe du XXe siècle.

Chronologie synthétique des évolutions

- Fin du XIXe siècle : premières formes du jeu en Europe du Nord.

- 1898 : règles danoise formalisées par Holger Nielsen.

- 1919 : adaptation allemande par Carl Schelenz, naissance du handball moderne.

- 1936-1972 : entrée aux Jeux olympiques et passage à la formule à sept joueurs.

| Année | Événement | Impact linguistique |

|---|---|---|

| 1898 | Règles de Holger Nielsen | Apparition du terme danois håndbold |

| 1919 | Schlenz propose le handball à dix | Diffusion du mot Handball en Allemagne |

| 1936 | Jeux de Berlin (première apparition olympique) | Visibilité internationale du terme |

Les échanges entre pays, professeurs d’éducation physique et fédérations ont favorisé l’adoption d’un vocabulaire commun. Le mot est passé par la langue allemande puis s’est exporté vers le français et l’anglais, souvent sans translation. Dans certains pays, des formes locales subsistent, ce qui montre la richesse de l’évolution linguistique autour du sport.

- Cas danois : Håndbold, considéré comme source des règles modernes.

- Cas tchèque : Hazena, variante extérieure avec influence sur le vocabulaire.

- Cas américain : introduction précoce d’un jeu similaire, mais sans adoption massive du terme.

| Pays | Terme local | Notes historiques |

|---|---|---|

| Allemagne | Handball | Codification et diffusion |

| Danemark | Håndbold | Règles anciennes formalisées |

| Tchécoslovaquie | Hazena | Influence sur le jeu extérieur |

Pour Lucas, comprendre ces racines permet d’apprécier que le vocabulaire employé au quotidien est le fruit d’un long dialogue entre cultures. La section suivante expliquera comment ces évolutions linguistiques se sont reflétées dans les règles et la pratique moderne.

Insight : la géographie du mot révèle la migration culturelle du sport, chaque terme gardant la trace d’une école, d’un professeur ou d’un gymnase déterminant.

Évolution des règles et terminologie sportive : comment l’histoire du sport a façonné les mots

La terminologie sportive du handball n’est pas née en vase clos : elle a évolué avec les changements de format (11 joueurs, 10, puis 7), la standardisation des dimensions du terrain et la professionnalisation des compétitions. Le vocabulaire technique — zones, lignes, postes — reflète ces mutations et l’histoire du sport en Europe.

Terminologie clef et son origine

- Zone des six mètres : matérialise une protection pour le gardien et une règle stratégique accrue.

- Ligne des sept mètres : emplacement du tir de pénalité, comparable au penalty au football.

- Ailier, arrière, pivot : noms de postes liés à la position sur le terrain et à des rôles stratégiques.

| Terme | Fonction | Origine / Évolution |

|---|---|---|

| Surface (zone) des 6 m | Zone gardien, défense | Introduite lors du passage au jeu intérieur |

| Zone des 9 m | Tir de loin, jet franc | Structuration du jeu offensif |

| Ligne des 7 m | Tirs au but (penalty) | Standardisation moderne des sanctions |

L’évolution du vocabulaire est aussi le reflet des innovations tactiques. L’apparition du tir en suspension, du tir en lob ou des contres a engendré des termes précis. Un club local peut même reprendre des expressions issues de ses entraîneurs, qui se diffusent ensuite par vidéos et tutoriels — par exemple, des contenus pédagogiques comme ceux sur les techniques de tir aident à multiplier les termes techniques chez les jeunes.

La modernisation du handball s’accompagne d’une documentation abondante : règles officielles, fiches techniques, tutoriels en ligne. Des ressources pratiques comme maîtriser l’attaque ou des guides sur les cinq postes essentiels participent à la diffusion du vocabulaire. Ces supports contribuent à l’uniformisation de la terminologie sportive au niveau des clubs et des écoles.

Lucas se sert souvent de ces ressources pour progresser : la fiche sur le rôle du meneur de jeu (meneur de jeu) a changé sa vision du terrain. La terminologie devient alors un outil pédagogique, facilitant la communication entre entraîneurs et joueurs.

| Outil | Utilité pédagogique |

|---|---|

| Tutoriels vidéo | Visualisation des gestes, standardisation des termes |

| Guides écrits | Référence stable pour les règles et la terminologie |

Insight : la langue du handball est vivante et s’ajuste aux innovations tactiques; maîtriser le vocabulaire, c’est accélérer l’apprentissage du jeu.

Aspects sportifs et bien-être : vocabulaire pratique pour l’entraînement, la récupération et la nutrition

La dimension linguistique rejoint ici la pratique quotidienne. La préparation physique, la récupération et la nutrition ont leur propre lexique — indispensable pour conjuguer performance et longévité. Les termes liés à la prévention et au bien-être se sont multipliés avec la professionnalisation du sport.

Entraînement, prévention et récupération

- Préparation physique : travail de force, endurance, souplesse ; consulter des plans comme préparation physique aide à structurer les séances.

- Récupération active : étirements, yoga adapté, massages et cryothérapie.

- Gestion des blessures : lexique des pathologies courantes (entorse, tendinopathie) et protocole de reprise.

| Aspect | Conseil pratique |

|---|---|

| Échauffement | 10–15 min : mobilité, activation cardio |

| Récupération | Yoga, respiration, récupération active après séance |

| Nutrition | Repas équilibré riche en protéines et glucides modérés |

Le vocabulaire inclusif autour du bien-être favorise une pratique durable. Par exemple, l’expression prévention des blessures s’accompagne aujourd’hui de recommandations concrètes : sessions d’exercices proprioceptifs, travail de gainage spécifique aux ailiers et aux pivots, et gestion des volumes d’entraînement pour les jeunes. Des ressources pratiques comme les shorts et équipements adaptés facilitent aussi la prévention.

Un exemple concret : Lucas, après une saison chargée, a intégré des séances de yoga modifiées pour handballeurs afin d’améliorer sa mobilité et sa récupération. Le lexique de ces pratiques (respiration diaphragmatique, relaxation progressive) s’impose désormais dans les briefings d’équipe.

- Conseil simple : intégrer 10 minutes de mobilité avant chaque séance.

- Alimentation : collations riches en protéines (yaourt, œuf) après entraînement.

- Sommeil : 7–9 heures pour optimiser la récupération et la performance.

| Nutrition | Exemple |

|---|---|

| Avant match | Repas riche en glucides complexes, léger en matières grasses |

| Après match | Protéines + reconstitution glucidique |

Insight : maîtriser le vocabulaire du bien-être permet un entraînement plus sûr et une progression durable, alliant performance et respect du corps.

Transmission culturelle et pédagogie : encadrement des jeunes joueurs, compétitions et accessibilité

La diffusion du handball passe par la pédagogie, la formation des jeunes et la structuration des compétitions. La terminologie facilite l’encadrement et la communication entre acteurs. La mise en place de pôles espoirs, de formations d’entraîneurs et de tutoriels en ligne favorise l’accès au sport pour tous.

Encadrement, matériel et intégration des jeunes

- Encadrement : programmes pour jeunes, intégration dans les écoles et clubs, et accès aux pôles d’excellence — voir intégrer un pôle espoir.

- Choix du matériel : ballons adaptés aux âges selon les tailles IHF indiquées dans les normes.

- Compétitions : parcours de clubs, championnats nationaux et internationaux ; suivi des actualités comme le dernier résultat du Championnat de France D1.

| Âge | Taille ballons (circonf.) | Poids (g) |

|---|---|---|

| Adultes (H) | 58–60 cm | 425–475 g |

| Femmes / Juniors | 54–56 cm | 325–400 g |

| Jeunes | 50–52 cm | 290–330 g |

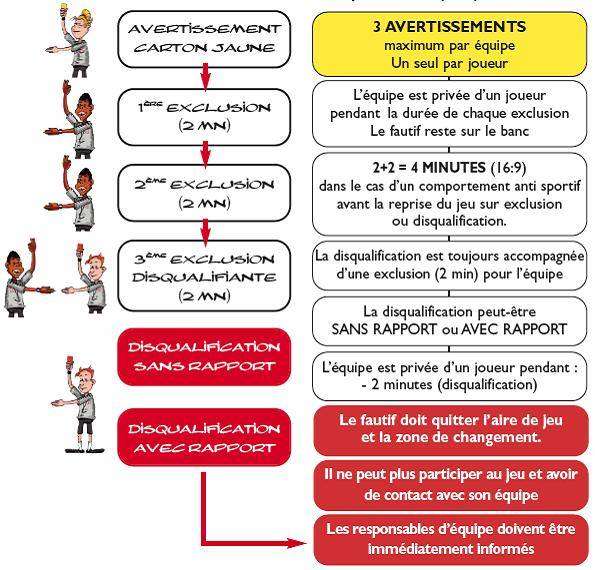

Des ressources pratiques aident à clarifier la façon de préparer un jeune joueur : choix de taille via un guide taille idéale, démarrage en club, et conseils pour la gestion des sanctions et du fair-play (voir sanctions joueur).

La pédagogie moderne met l’accent sur l’accessibilité : vocabulaire simple, exercices ludiques et respect du rythme de croissance. Les entraîneurs sont encouragés à utiliser des repères visuels et un langage clair pour transmettre les termes techniques.

- Compétences à 12–14 ans : coordination, dribble, tir de base.

- Compétences à 15–17 ans : tactique collective, spécialisation (ailier, pivot).

- Accompagnement : préparation mentale, équilibre études/sport.

| Ressource | Utilité |

|---|---|

| Guides pédagogiques | Structurer les séances pour jeunes |

| Tutoriels en ligne | Standardiser les gestes et le vocabulaire |

Insight : une pédagogie claire et un vocabulaire partagé favorisent l’accès au handball et la progression des jeunes, tout en renforçant la cohésion du groupe.

D’où vient le mot ‘handball’ ?

Le terme provient de l’allemand ‘Handball’, formé de ‘Hand’ (main) et ‘Ball’ (ballon). Il s’est diffusé en Europe par emprunt linguistique au début du XXe siècle, illustrant la circulation des pratiques sportives entre pays.

Pourquoi la terminologie du handball varie-t-elle selon les pays ?

Les variations viennent des origines locales du jeu (Danemark, Tchécoslovaquie, Allemagne) et des adaptations des règles. Les échanges culturels et les fédérations internationales ont ensuite favorisé une standardisation progressive.

Quelles ressources utiliser pour progresser techniquement ?

Des guides et tutoriels pratiques, comme ceux sur la préparation physique, le tir ou le rôle du meneur, permettent d’apprendre rapidement. Les sites spécialisés et les vidéos pédagogiques sont aujourd’hui des outils complémentaires indispensables.