Le match bascule souvent dans l’ennui avant de basculer dans la polémique : quand une équipe s’enferme dans un rythme trop lent, des passes latérales sans relief et des prises de risques minimales, l’arbitre brandit le signal du jeu passif. Cet article examine, avec une touche d’humour et beaucoup de pragmatisme, comment reconnaître, gérer et sanctionner le jeu passif répété au handball. Les enjeux vont bien au-delà d’une simple perte de spectacle : ils touchent à la cohésion d’équipe, à la sécurité des joueurs, à l’équité sportive et à la formation des encadrants. En pratique, l’arbitre dispose d’un éventail d’outils — rappel, avertissement, carton jaune, carton rouge, et même orientation vers le Comité disciplinaire — mais la vraie question reste : comment équilibrer pédagogie et fermeté ?

Les sections qui suivent détaillent les signaux d’alerte, les procédures d’arbitrage, les tactiques d’entraînement pour maintenir un jeu actif, et le rôle des instances comme la Commission d’éthique ou le Comité disciplinaire. Elles offrent aussi des conseils pratiques sur la nutrition, la récupération et la préparation mentale afin d’éviter que la fatigue ou le stress poussent une équipe à jouer à la montre. Enfin, des cas concrets et des scénarios illustrés permettent d’anticiper des situations courantes en club amateur ou en compétition scolaire. Prêt à transformer l’ennui en action ? On commence sans blague, mais avec un soupçon d’ironie pour rendre le tout digeste.

Identifier le jeu passif répété au handball : signes, exemples et faux-positifs

Avant toute sanction, il faut reconnaître le phénomène. Le jeu passif n’est pas un caprice de l’arbitre ; c’est un schéma tactique ou une défaillance collective qui se manifeste par des passes stériles, un manque d’orientation vers le but et une incapacité à mettre la défense adverse sous pression. Un observateur averti distingue facilement le jeu actif d’un faux-jeu passif : quand la possession cherche le décalage ou que le pivot bouge, l’équipe reste dans le registre offensif. Si, au contraire, l’équipe se cantonne à des allers-retours latéraux sans accélération, le signe avant-coureur est clair.

Signes concrets observables

Observer les indices suivants aide à établir un diagnostic fiable :

- Manque d’orientation vers le but : la majorité des actions restent latérales.

- Passes répétées sans augmentation de rythme ni création d’espace.

- Absence d’appels ou d’engagement du pivot dans la surface.

- Temps de possession excessif sans prise d’initiative (surtout les dix dernières secondes du chrono d’attaque).

Ces éléments permettent à l’Arbitre d’évaluer si l’équipe tente vraiment de marquer ou si elle protège simplement le score. Exemple : lors d’un match scolaire, l’équipe A conserve le ballon 30 secondes, multiplie les passes entre deux piliers, et ne tente jamais un tir sous pression. L’arbitre prévient par le geste, puis annonce le rappel, et la procédure de sanction peut débuter si rien ne change.

Faux positifs et précautions

Il existe des situations qui ressemblent au jeu passif mais ne le sont pas. Parfois, une équipe gère un avantage numérique réduit (par exemple après une exclusion adverse) et choisit de temporiser pour éviter une perte de balle. D’autres fois, la fatigue ou une stratégie de conservation dans les dernières minutes justifie une circulation lente du ballon. Il est essentiel que les décisions des arbitres prennent en compte :

- le contexte du match (score et temps restant),

- la qualité réelle des tentatives offensives (tirs ou pénétrations),

- la réaction de l’équipe après le geste de l’arbitre.

Le pseudo-exemple : une équipe en supériorité numérique qui croisera, mais qui enchaîne des passes sans tirer. Si l’attaque montre des tentatives de création (écrans, pénétrations), l’Arbitre doit se montrer indulgent. Sinon, la mécanique des sanctions s’enclenche, allant du simple avertissement à la sanction plus lourde.

Liste de vérification rapide pour l’arbitre :

- Observation de la trajectoire des actions : verticales vs latérales.

- Temps écoulé de possession.

- Réponse de l’équipe après le geste d’alerte.

- Contexte (score / nombre de joueurs).

Illustration : dans un match de jeunes où l’équipe B adopte un jeu trop conservateur, l’arbitre effectue le geste prévu, avise, puis laisse une période d’observation de 10 secondes. Si rien ne change, la sanction est appliquée conformément au règlement sportif. Insight : une identification précise, contextualisée et documentée évite les controverses inutiles.

Procédure d’arbitrage et options de sanction face au jeu passif répété

Les règles offrent un cadre clair pour agir, mais l’application demande du discernement. L’arbitre commence généralement par le geste signalant le jeu passif (bras cassé), qui sert d’avertissement public et permet à l’attaque de réorienter son plan. Si l’équipe persiste dans son immobilisme, l’arbitre peut procéder à une sanction progressive. Cette approche graduée conjugue pédagogie, maintien de l’équité sportive et, si besoin, fermeté.

Étapes claires de l’arbitrage

Le protocole standard comporte plusieurs étapes :

- Geste d’avertissement : le signe du bras cassé, visible pour tous.

- Observation : quelques secondes supplémentaires pour vérifier un changement d’attitude.

- Annonce de sanction : si persistance, application d’un coup franc (souvent positionné entre les lignes des 9 et 6 mètres).

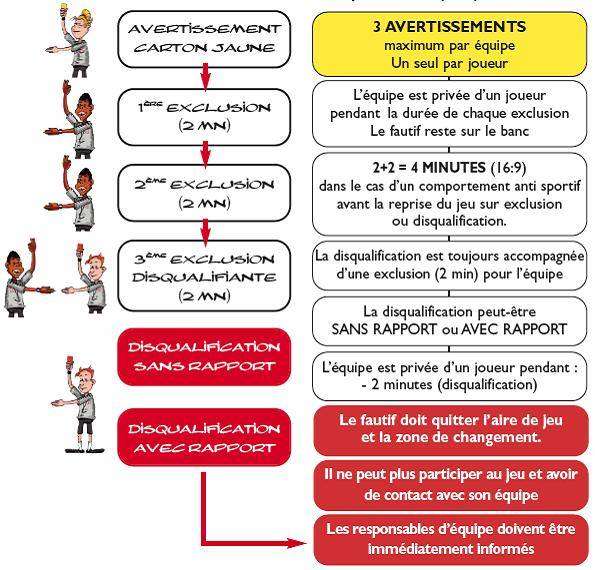

- Sanctions disciplinaires : en cas d’insubordination visible (protestations, attitude antisportive), des mesures disciplinaires comme le carton jaune ou le carton rouge peuvent suivre.

Dans les compétitions encadrées, l’enchaînement peut aussi déboucher sur une exclusion temporaire, puis une saisine du Comité disciplinaire si le comportement est répétitif et délibéré.

Exemples pratiques

Cas 1 — Match amateur, score serré : l’équipe en tête temporise. L’arbitre fait le geste, le coach demande un temps mort, l’équipe revient avec un plan offensif et marque. La procédure a joué son rôle pédagogique.

Cas 2 — Match semi-pro, attitude provocante : après le geste, un joueur réagit négativement et provoque une mise à l’arrêt du temps de jeu. Ici, l’arbitre applique la sanction pour comportement antisportif, puis en informe le club. Le dossier peut être transmis au Comité disciplinaire pour examen ultérieur.

Conseils pratiques pour l’arbitre :

- Toujours verbaliser la décision et expliquer si possible (court mais clair).

- Documenter les incidents importants pour le rapport de match.

- Considérer l’impact sur la sécurité et l’intégrité du jeu.

Liens utiles pour approfondir la procédure et les conséquences disciplinaires : consulter des ressources sur la gestion des sanctions et des fautes, par exemple des guides pratiques sur les sanctions individuelles et collectives comme sanctions-joueur-handball ou les règles techniques détaillées sur règles techniques handball.

Le souvenir d’un arbitre visionnaire : dans un tournoi local, après un rappel, une équipe a réagi avec créativité et a remporté le match. La sanction progressive doit donc rester un ultime recours, jamais un réflexe. Insight : l’utilisation mesurée de la sanction renforce l’autorité de l’arbitre sans détruire le plaisir du jeu.

Prévenir le jeu passif : formation des entraîneurs, tactiques et exercices pratiques

Le rôle des coaches est central pour éviter que le jeu tombe dans la routine. Une équipe qui sait varier ses séquences d’attaque, gérer les timings et intégrer des routines efficaces réduira considérablement le risque de jeu passif. La Formation des entraîneurs inclut non seulement des aspects tactiques, mais aussi de la pédagogie pour encourager le Fair-play et l’esprit d’initiative.

Exercices et dispositifs tactiques

Voici des exercices concrets et simples à intégrer en séance :

- Exercice « 10 secondes » : imposer une règle où l’équipe doit tenter un tir dans les 10 dernières secondes d’une possession simulée.

- Atelier pivot-mobile : travailler des écrans et des déplacements du pivot pour créer des espaces.

- Circulation forcée : imposer des consignes de verticalité (au moins X tentatives vers le but par cycle).

- Jeu à thème : séances où l’objectif est de marquer en moins de 8 passes, encourageant la prise de risque.

Ces séances favorisent l’agilité, la coordination, et la capacité à trouver des solutions sous pression. Elles nourrissent aussi la confiance du joueur au tir, en complément du renforcement des épaules et poignets recommandé par les spécialistes du tir.

Intégrer la préparation mentale et le fair-play

L’entraînement ne se limite pas au geste technique. Des modules courts de préparation mentale — visualisation, respiration, gestion du stress — aident les joueurs à rester créatifs même en fin de match. Par ailleurs, promouvoir le Fair-play dès les catégories jeunes permet de limiter les comportements antisportifs qui compliquent les décisions arbitrales et les éventuelles saisine de la Commission d’éthique.

Ressources pratiques :

- Guides sur les règles et l’histoire du handball pour donner du sens aux situations (voir historique et évolutions).

- Fiches techniques sur les tirs et critères pour viser le but (voir règles et critères pour tirer).

- Études de matchs et coulisses pour illustrer les situations en contexte réel (voir coulisses match).

Exemple de mise en pratique : l’entraîneur Lucas (personnage fil conducteur) invente une séance appelée « course au but » où chaque possession doit se conclure par une tentative cadrée avant la 7ème passe. Résultat après quatre semaines : les joueurs prennent davantage d’initiatives et le taux de jeu passif chûte notablement.

Checklist pour la séance :

- Objectif temporel (ex : tir en moins de 10 secondes).

- Focus sur le pivot et les pénétrations.

- Intégration d’un module de respiration de 5 minutes.

- Feedback rapide et positif en fin d’exercice.

Insight : la prévention passe par la pédagogie, la variété d’exercices et une formation continue des encadrants afin de maintenir un jeu actif sans transformer le match en surenchère d’actions risquées.

Stratégies complémentaires : préparation physique, récupération, nutrition et techniques de tir

Un joueur fatigué hésite, ralentit le tempo et multiplie les passes sûres : conditions parfaites pour un jeu passif. La performance durable exige une approche multidisciplinaire : préparation physique adaptée, nutrition intelligente, récupération active et travail spécifique du tir. Ce volet relie santé, prévention des blessures et efficacité offensive.

Préparation physique et prévention des blessures

Le handball sollicite intensément les épaules, les genoux et la cheville. Une programmation hebdomadaire équilibrée inclut :

- séances de renforcement (épaules, gainage, bas du corps),

- travail de pliométrie pour l’explosivité,

- exercices proprioceptifs pour réduire les entorses.

Récupération : des protocoles simples (rouleau de massage, étirements ciblés, sommeil de qualité) permettent d’éviter l’accumulation de fatigue qui favorise la conservation du ballon au lieu d’attaquer.

Nutrition et routines avant match

Une bonne alimentation soutient la prise d’initiative et la lucidité. Des repères accessibles :

- repas riche en glucides 3–4 heures avant une rencontre,

- snack léger 1 heure avant (banane, yaourt),

- hydratation continue pour maintenir la concentration.

Les entraîneurs peuvent évoluer vers des plans simples, sans jargon, pour rendre ces conseils applicables aux jeunes joueurs.

Technique de tir : puissance et précision

Pour éviter que l’équipe n’hésite à tirer, il faut développer le tir en symbiose : force des épaules, travail du poignet et placement du ballon. Des drills répétés, sous forme de jeux, augmentent la confiance. Pour maîtriser le jet de 7 mètres et les tirs en mouvement, consulter des ressources pratiques peut aider, par exemple maîtriser le penalty.

Liste d’exercices pratiques :

- Tirs depuis le couloir (variations d’angle).

- Séries de 20 lancers à intensité contrôlée.

- Simulations d’attaque en supériorité et infériorité numérique.

Insight : un programme complet axé sur la santé, la technique et la récupération diminue mécaniquement le recours au jeu passif, car il restaure l’audace nécessaire pour attaquer efficacement.

Rôle des instances, sanction durable et bonnes pratiques : Comité disciplinaire et Commission d’éthique

Quand la répétition du jeu passif révèle une stratégie délibérée ou un comportement antisportif, l’affaire peut dépasser l’arbitre du match. Les structures internes comme le Comité disciplinaire et la Commission d’éthique interviennent pour statuer sur des cas graves et proposer des sanctions ou des recommandations. Ces organes veillent au respect du règlement sportif et au maintien du Fair-play.

Procédure post-match et rôle du Comité disciplinaire

Après un match, le rapport de l’arbitre peut entraîner :

- analyse par le Comité disciplinaire,

- préconisation de sanctions (amendes, suspensions, exclusions),

- recommandation de Formation des entraîneurs ou actions correctives pour le club.

Dans des exemples concrets, des équipes ayant adopté une stratégie de conservation systématique se sont vues infliger des sanctions sportives accompagnées d’un plan de remise à niveau tactique. La Commission d’éthique peut, quant à elle, intervenir lorsque des comportements franchissent la ligne du respect et de la sécurité.

Bonnes pratiques pour les clubs et arbitres

Le dialogue entre clubs, arbitres et instances réduit le recours aux sanctions lourdes. Voici des pratiques recommandées :

- encadrement continu des entraîneurs (modules pratiques et retours vidéo),

- sessions d’arbitrage partagées pour aligner les interprétations du règlement sportif,

- procédures claires de remontée pour les incidents répétitifs.

Pour approfondir la règlementation et ses implications, des lectures ciblées peuvent aider, par exemple : durée et statistiques du jeu ou l’analyse des règles et évolutions historiques sur historique handball.

Tableau récapitulatif des sanctions et interconnexions (procédure, conséquences, organe compétent) :

| Situation | Action de l’arbitre | Sanction possible | Organe de suivi |

|---|---|---|---|

| Jeu passif observé (1ère fois) | Geste d’avertissement | Aucun (avertissement) | Arbitre |

| Persistance malgré le geste | Coup franc / arrêt du jeu | Sanction de jeu (lancer 9m) | Arbitre |

| Comportement antisportif lié au rappel | Arrêt du jeu, rapport | Carton jaune / carton rouge, exclusion | Comité disciplinaire |

| Stratégie délibérée de conservation | Rapport détaillé | Sanctions collectives ou individuelles | Comité disciplinaire / Commission d’éthique |

Enfin, la transparence des décisions et l’éducation des publics contribuent à un environnement sportif sain. Insight : impliquer les acteurs locaux, documenter et former réduit l’escalade disciplinaire et préserve l’essence du jeu.

Qu’est-ce que le geste signalant le jeu passif ?

Le geste est un signal visuel de l’arbitre (bras cassé) qui avertit l’équipe en attaque de son attitude. C’est un pré-signal avant toute sanction et permet à l’équipe de réorienter son action vers le but.

Quand un arbitre peut-il distribuer un carton pour jeu passif ?

Le carton n’est pas immédiat pour le simple jeu passif. Il intervient si la persistance s’accompagne d’un comportement antisportif (protestations, gestes provocateurs), après l’application des procédures d’avertissement.

Comment les entraîneurs peuvent-ils prévenir le jeu passif ?

En variant les exercices, en intégrant des contraintes temporelles, en travaillant le pivot et les pénétrations, et en incluant des séances de préparation mentale. La formation continue des entraîneurs est essentielle.

Quel est le rôle du Comité disciplinaire en cas de jeu passif répété ?

Le Comité disciplinaire analyse les rapports, peut appliquer des sanctions (suspensions, amendes) et recommander des mesures éducatives. Il s’assure du respect du règlement sportif et du fair-play.