Le handball se lit comme un roman d’action : passes chirurgicales, courses éclair, contacts soigneusement régulés et stratégies qui ressemblent parfois à un casse-tête tactique. Cet article décortique les règles, les tactiques et les stratégies pour rendre ce sport accessible et passionnant, du gymnase de quartier aux enjeux des championnats. Les paragraphes suivants présentent les fondamentaux d’un match — équipes, durée, terrain et ballon — puis explorent les schémas défensifs, l’attaque placée, le rôle du pivot et les transitions rapides qui font vibrer le public. On trouvera aussi des conseils concrets pour l’entraînement, la récupération, la nutrition et la prévention des blessures, adaptés aux jeunes joueurs et aux compétiteurs confirmés. Le fil conducteur met en scène le Club Phoenix et son jeune ailier Léo, qui illustre chaque point par des cas concrets : une rentrée progressive après une blessure, des choix de matériel réfléchis (du ballon Molten aux chaussures Kempa), et des simulations tactiques en 6–0 et 5–1. L’approche reste pratique, drôle et pédagogique, avec des ressources et des liens pour approfondir la préparation physique, maîtriser l’attaque placée et choisir l’équipement idéal.

Maîtriser le handball : règles essentielles pour bien commencer

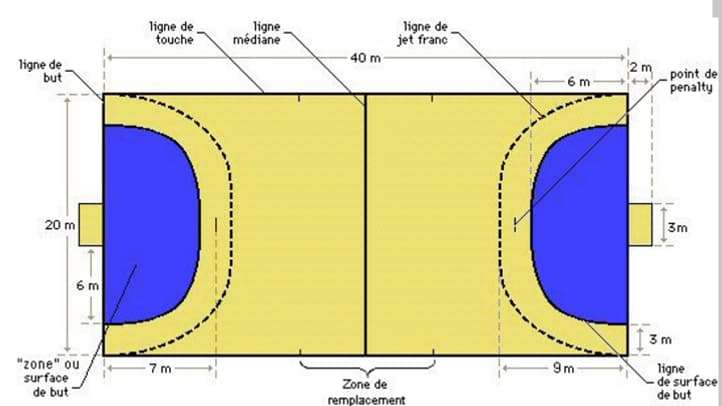

Pour comprendre le handball sans se perdre dans le jargon, il suffit de retenir quelques points-clés. Une équipe se compose de 7 joueurs sur le terrain (6 joueurs de champ et 1 gardien) et peut aligner jusqu’à 14 joueurs au total. Les remplacements sont illimités mais doivent se faire par la zone dédiée. Le match classique dure 2 x 30 minutes avec des prolongations et des jets de 7 m en cas d’égalité lors des compétitions à élimination. Le terrain mesure 40 x 20 m et la zone de but est un demi-cercle de 6 m autour du but.

Les douze règles de base et leur application

Avant toute chose, mémoriser ces douze items permet de garder une vue d’ensemble : l’équipe, le temps de jeu, le terrain, le ballon, les pas, l’attaque, la faute, l’engagement, le jet franc, la remise en jeu, la sortie de but, le jet de 7 m. Chacune de ces règles induit des conséquences pratiques. Par exemple : si un joueur franchit la ligne de changement hors zone, alors il commet une faute de substitution et l’arbitre peut sanctionner par une expulsion temporaire.

- Équipe : remplacements illimités, 7 joueurs simultanés.

- Temps : mi-temps de 30 minutes, prolongations possibles.

- Terrain : lignes de touche, ligne médiane, zone des 6 m.

- Pas : maximum 3 pas sans dribble.

| Élément | Valeur |

|---|---|

| Dimension du terrain | 40 m x 20 m |

| Zone de but | Rayon 6 m |

| Taille du ballon (hommes) | 58–60 cm |

| Durée | 2×30 min |

Exemples concrets : au Club Phoenix, Léo a appris à compter ses pas en situation de contre-attaque pour éviter la sanction. Une erreur courante chez les débutants est d’oublier la règle de la zone : si un joueur attaque depuis l’intérieur du demi-cercle, le jet franc est donné à l’endroit de l’infraction.

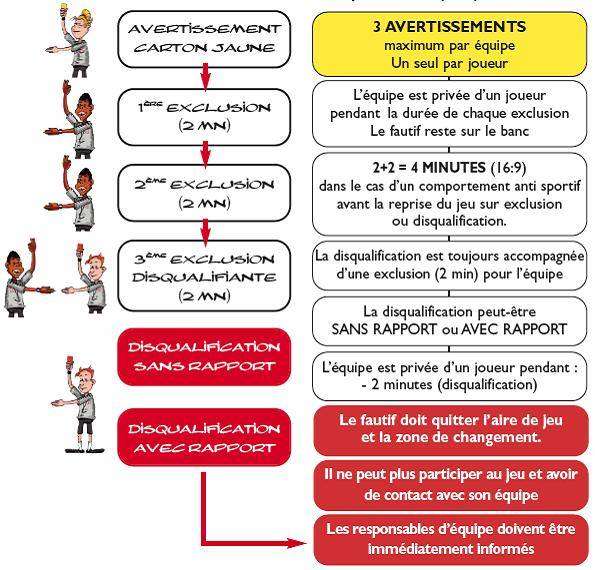

Faute, sanctions et cartes

Les sanctions s’appliquent progressivement : avertissement (carton jaune), exclusion temporaire (2 minutes) puis disqualification (carton rouge) pour récidive ou geste grave. La logique est simple : protéger le joueur et assurer la fluidité du jeu.

- Carton jaune : avertissement.

- 2 minutes : exclusion temporaire, équipe à dix pendant la durée.

- Carton rouge : exclusion définitive du match.

| Infraction | Sanction type |

|---|---|

| Contact dangereux | 2 minutes / rouge si grave |

| Substitution irrégulière | Jet franc + avertissement |

En synthèse, connaître ces règles permet de jouer en sécurité et d’éviter des décisions qui changent le cours d’un match. Prochaine étape : traduire ces règles en tactiques sur le terrain.

Après ce panorama réglementaire, le lecteur est prêt pour comprendre comment les équipes exploitent ces règles tactiquement.

Tactiques et schémas défensifs : comprendre le 6–0, le 5–1 et le 3–2–1

Les schémas défensifs structurent l’espace et orientent le tempo du match. Le choix entre 6–0, 5–1 et 3–2–1 dépend du profil des joueurs, de l’adversaire et de la situation de score. Le Club Phoenix utilise le 6–0 contre des attaques placées et bascule en 5–1 ou 3–2–1 pour presser un porteur de balle décisif.

Fonctionnement et avantages

Le 6–0 est compact, protège le rond et oblige l’adversaire à tirer de loin. Le 5–1 place un défenseur haut pour perturber le demi-centre et empêcher la relance. Le 3–2–1 crée une pression haute, favorable contre des adversaires lents à construire.

- 6–0 : stabilité et couverture centrale.

- 5–1 : densité centrale avec pression sur le meneur.

- 3–2–1 : pression haute, risque d’espaces derrière.

| Schéma | Avantage | Inconvénient |

|---|---|---|

| 6–0 | Protège le rond | Moins de pression sur le porteur |

| 5–1 | Neutralise le meneur | Exige rotations rapides |

| 3–2–1 | Génère turnovers | Exposé aux passes longues |

Attaque placée et jeu en pivot

L’attaque placée repose sur la circulation du ballon, les appels synchronisés et la capacité du pivot à créer des brèches. Pour approfondir ces notions, la ressource sur comment maîtriser l’attaque placée propose des exercices précis utilisés en séance au Club Phoenix.

- Circulation orientée : tirer la défense d’un côté pour percer l’autre.

- Feintes et changements de rythme : créer des déséquilibres.

- Pivot mobile : rotation et écrans pour ouvrir des lignes de passe.

| Rôle | Action clé |

|---|---|

| Pivot | Recevoir sous pression et distribuer |

| Arrière | Tirs à distance et percées |

Exemple tactique : lors d’un match serré, le club remplace le gardien par un joueur de champ pour créer un surnombre offensif, tactique souvent vue en Bundesliga. Le risque est évident : une perte de balle peut coûter très cher.

Insight : le choix du schéma est un compromis entre sécurité et agressivité, et la bonne communication entre joueurs rend toute option viable.

Entraînement, préparation physique et récupération adaptée au handball

L’entraînement doit être structuré autour d’un plan annuel (pré-saison, saison, playoffs) et fondé sur la périodisation. Une semaine-type peut inclure trois séances techniques, deux séances physiques et une séance de récupération active. Pour aller plus loin, la page sur la préparation physique donne des protocoles détaillés adaptés aux différentes phases de la saison.

Planification et exercices techniques

La planification annuelle répartit le travail en macrocycles, mésocycles et microcycles, avec des objectifs clairs : force, puissance, endurance et précision technique. Les exercices pratiques incluent :

- Passes à deux mains en mouvement pour la précision sous pression.

- Tirs en pivot et demi-tour pour améliorer la finition.

- Dribbles en changements de direction pour protéger la balle.

| Séance | Objectif | Durée |

|---|---|---|

| Technique | Passes et tirs | 60 min |

| Physique | Force/plyométrie | 45–60 min |

| Récupération | Yoga/étirements | 30–45 min |

Préparation physique, pliométrie et prévention

La préparation inclut travail de force, intervalles pour l’endurance et pliométrie pour l’explosivité. La réathlétisation après blessure doit être graduée avec évaluations fonctionnelles. Des ressources pratiques pour protéger les épaules et bras sont disponibles, notamment l’article qui explique comment protéger son bras et son épaule.

- Renforcement des rotateurs de l’épaule.

- Travail excentrique pour les ischio-jambiers.

- Routines de mobilité et yoga adaptées.

| Phase | Priorité |

|---|---|

| Pré-saison | Force, technique |

| Saison | Maintien, récupération |

Matériel conseillé : ballons Molten ou Select, chaussures Kempa ou Hummel, shorts adaptés (consulter le guide sur short handball). Pour l’équipement quotidien, des marques comme Erima, Salming, Adidas, Puma, Mizuno et Nike offrent des alternatives selon le budget et le profil de joueur.

Insight : une préparation équilibrée, intégrant force, technique et récupération, évite le surentraînement et maximise la longévité sportive.

Santé, prévention des blessures et gestion disciplinaire

La prévention est un pilier pour la carrière d’un handballeur. Les blessures les plus fréquentes touchent les épaules, les genoux et les chevilles. Une stratégie efficace combine renforcement, mobilité et suivi médical. L’article sur les sanctions et règles disciplinaires aide aussi à comprendre comment éviter les comportements qui mènent à des exclusions.

Cas pratique : la reprise progressive de Léo

Après une luxation de l’épaule, Léo a suivi une réathlétisation progressive : évaluation fonctionnelle, renforcement excentrique, intégration technique à faible intensité puis reprise progressive des matchs. Cette démarche suit les recommandations générales : communication entre coach, physio et médecin, et monitoring du sommeil et de la douleur.

- Evaluation initiale par tests fonctionnels.

- Renforcement ciblé (rotateurs, deltoïdes).

- Retour progressif en match avec charge augmentée par paliers.

| Blessure | Prévention | Réathlétisation |

|---|---|---|

| Épaule | Renforcement des rotateurs | Progression 6–8 semaines |

| Genou | Renforcement quadri/ischio | Retour courant progressif |

Conseils pratiques : utiliser une charge progressive, privilégier le sommeil et la nutrition, intégrer des séances de yoga et des exercices respiratoires pour réduire le stress et améliorer la récupération. Des protections et techniques pour les bras existent pour les jeunes joueurs, il est utile de consulter des articles spécialisés pour adapter les exercices à l’âge et au niveau.

Insight : la prévention combine planning, exercices ciblés et écoute du corps pour prolonger la carrière et réduire les récidives.

Accès, formation, matériel et compétitions : chemins vers la performance

Le parcours pour entrer en club ou viser un pôle se construit pas à pas. Les conseils pratiques pour intégrer un dispositif d’excellence sont disponibles, notamment la page pour intégrer un pôle espoir. Les structures proposent des stages, cours collectifs et séances individuelles. Les offres pédagogiques incluent fiches, vidéos et suivi personnalisé pour mesurer la progression.

Structures, offres et modalités d’inscription

Les stages intensifs favorisent le travail des transitions et des schémas défensifs. Les cours collectifs apportent un cadre pédagogique, tandis que les séances individuelles ciblent les besoins spécifiques (vitesse, poste, récupération). Pour se tenir informé des compétitions, le retour du dernier championnat de France est un exemple d’actualité sportive, voir le match où Paris s’impose face à Nîmes.

- Stage intensif : immersion tactique et préparation physique.

- Cours collectif : progression par niveaux et évaluation.

- Séance individuelle : optimisation du poste et récupération.

| Offre | Durée | Bénéfice |

|---|---|---|

| Stage intensif | 1–2 semaines | Amélioration rapide des automatismes |

| Cours collectifs | 4–12 semaines | Progression régulière |

| Individualisé | selon plan | Objectifs spécifiques |

Choix du matériel : ballons Molten ou Select, maillots Erima ou Hummel, chaussures adaptées comme Kempa ou Salming. Pour les entraînements, marques grand public comme Adidas, Puma, Mizuno et Nike proposent des alternatives fiables.

Pour maîtriser la finition, des ressources sur le tir en handball et la technique de frappe sont fortement recommandées. Enfin, la voie vers la performance passe par l’engagement régulier, l’encadrement compétent et une démarche progressive et respectueuse du corps.

Insight : l’accès à la compétition et à la formation est pragmatique : combiner stages, suivi individualisé et choix de matériel adapté maximise les chances de progression.

Quelle est la durée d’un match de handball en compétition officielle ?

Un match se joue en deux mi-temps de 30 minutes. En catégories jeunes, la durée peut être réduite. Si un vainqueur est nécessaire, des prolongations et des jets de 7 m sont prévus.

Quels schémas défensifs choisir selon l’adversaire ?

Le 6–0 est adapté pour protéger la zone proche du but, le 5–1 pour neutraliser un meneur dangereux et le 3–2–1 pour mettre une pression haute. Le choix dépend du profil des joueurs et du style adverse.

Comment prévenir les blessures fréquentes au handball ?

Combiner renforcement ciblé (épaules, genoux), mobilité, travail de pliométrie progressif, suivi médical et récupération active (sommeil, nutrition, yoga). La réathlétisation doit être graduée et supervisée.

Quel équipement choisir pour débuter ?

Un ballon adapté (Select ou Molten), des chaussures de hand (Kempa, Hummel, Salming), un short confortable et un maillot respirant suffisent pour commencer. Adapter le matériel au niveau et aux besoins permet d’éviter blessures et inconfort.