La durée d’un match de hockey sur glace ne se limite pas à une simple équation mathématique. Derrière les 60 minutes officielles se cache un univers fait de pauses stratégiques, de décisions arbitrales, de tactiques d’entraîneur et d’impacts sur la préparation physique et mentale des joueurs. Cet article explique, avec un ton léger et instructif, comment se structure réellement le temps d’une rencontre, comment il varie selon les compétitions et quelles leçons les pratiquants de handball peuvent en tirer pour optimiser leur Temps de Match et leur récupération.

Sommaire :

- Durée réglementaire et structure des périodes : le 3×20 expliqué

- Temps morts, pauses et gestion du chrono : tactique et logistique

- Prolongations, fusillades et variations selon les ligues

- Facteurs imprévus qui allongent les rencontres : pénalités, vidéos et incidents

- Préparation, récupération et prévention : transposer les bonnes pratiques du handball au hockey

Durée réglementaire et structure des périodes : le 3×20 expliqué

Le format classique d’un match de hockey sur glace repose sur un principe simple et robuste : trois périodes de vingt minutes chacune, soit un total de 60 minutes de temps effectif. Contrairement à de nombreux autres sports, le chronomètre s’arrête à chaque interruption. Cela signifie que les 60 minutes représentent du hockey « pur » : toute seconde comptée correspond à une action sur la glace.

Pourquoi 3×20 et quelle portée pour le joueur ?

Cette découpe permet de maintenir une intensité élevée. Les joueurs savent que chaque période est limitée, ce qui favorise des efforts explosifs et des rotations fréquentes. C’est un schéma qui fait écho au handball : l’importance de la gestion d’effort, de la récupération active et du rôle du collectif dans chaque phase de jeu.

- Avantage physiologique : limiter chaque séquence à vingt minutes pousse à des efforts intenses suivis de récupération.

- Avantage tactique : les entraîneurs disposent de trois moments (et d’intermissions) pour ajuster les tactiques.

- Avantage pour le spectacle : rythme soutenu, arrêts fréquents, et opportunités publicitaires pendant les pauses.

Exemple concret : le club fictif « Les Corsaires de Gliss’Temps » organise ses entraînements en 3 blocs de 18 minutes à haute intensité + travail technique, reproduisant la structure officielle tout en laissant des marges pour apprendre et récupérer. Cette logique est identique à ce qu’un entraineur de handball applique lors de séances fractionnées.

Tableau récapitulatif des éléments structurants

| Élément | Durée standard | Rôle |

|---|---|---|

| Période | 20 minutes (x3) | Temps effectif de jeu, intensité maximale |

| Pause principale | 15 minutes (intermission) | Récupération, réfection de la glace, ajustements tactiques |

| Pause courte | ~2 minutes | Changement de côté et consignes rapides |

Comparaison utile : en handball, les matchs sont structurés différemment mais la logique de segments intenses suivis d’arrêt pour la gestion et la récupération est commune. Les notions de Chrono Puck et de Hockey Temps enrichissent la compréhension des cycles d’effort, qui sont essentiels pour optimiser les performances.

- Conseil pratique pour jeunes joueurs : travailler la capacité à répéter des efforts courts et intenses, comme en séries de sprints sur glace ou d’accélérations en handball.

- Astuce pour entraîneurs : planifier des micro-objectifs pour chaque période, par exemple, améliorer la pénétration en zone adverse ou la consolidation défensive.

Pour les clubs, surtout ceux en développement, maîtriser cette chronologie est capital. Un plan d’entraînement inspiré du 3×20 favorise une progression durable des athlètes, diminue le risque de surcharge et améliore la lecture tactique du jeu.

Insight final : comprendre le 3×20, c’est saisir la mécanique qui rend le hockey à la fois brutal et élégant ; la temporalité est au cœur de la stratégie.

Temps morts, pauses et gestion du chrono : tactique et logistique

Au-delà des périodes, ce sont les pauses et les outils de gestion du temps qui rendent la durée réelle d’un match si variable. Chaque équipe dispose d’un temps mort, les intermissions structurent la logistique, et la télévision intègre parfois des interruptions supplémentaires. Ces éléments exigent une préparation précise, une organisation de banc et des protocoles de récupération instantanée.

Les types d’interruptions et leur utilisation stratégique

Plusieurs interruptions ont des rôles distincts :

- Temps mort d’équipe : un coup d’arrêt stratégique d’environ 30 secondes (selon la compétition) pour réorganiser une phase critique.

- Intermission principale : 15 minutes pour la révision vidéo, le soin, la stratégie et la préparation de la glace.

- Arrêts de jeu liés aux pénalités : transitoires, mais nombreux et efficaces pour casser les rythmes adverses.

Du point de vue logistique, la pause de 15 minutes entre la deuxième et la troisième période mérite une attention particulière. Les staffs de haut niveau emploient ce laps pour :

- Réaliser soins et massages rapides.

- Adapter la nutrition de mi-match (boisson riche en électrolytes, petites prises de glucides).

- Analyser la tendance tactique via tablettes et coachs vidéo.

| Interruption | Durée approximative | Usage pratique |

|---|---|---|

| Temps mort | 30–60 secondes | Réorganisation tactique immédiate |

| Intermission | 15 minutes | Récupération, glace, nutrition |

| Pause courte | ~2 minutes | Changement de côté |

La gestion du temps ressemble à un match mental. À l’image d’un coach de handball qui gère un dernier temps mort pour préparer une stratégie sur la dernière possession, l’entraîneur de hockey décide quand utiliser le temps mort pour maximiser les chances. L’outil Patinoire Expert (fictif, mais représentatif des services de conseil) aide souvent les clubs à optimiser ces fenêtres pour la préparation physique et la communication d’équipe.

- Bonne pratique : établir un plan précis pour chaque intermission (qui masse qui, quelle boisson, quelles consignes), afin de limiter les improvisations.

- Erreur à éviter : laisser la récupération au hasard ; même 15 minutes mal utilisées peuvent impacter la seconde moitié.

- Focus mental : exercices de respiration et visualisation, inspirés du yoga adapté, pour calmer l’adrénaline et améliorer la prise de décision.

Case study : Lors d’un match de division régionale, l’équipe « Corsaires » a gagné une période serrée en utilisant un temps mort pour rebooster son powerplay. L’astuce a été synchroniser les joueurs sur une séquence courte de deux passes avant d’entrer en zone : une micro-tactique qui a changé le rythme sans rallonger le match.

Comparaison pratique avec le handball : dans les deux sports, la capacité à utiliser les arrêts pour réinitialiser l’équipe est un levier déterminant. Les entraînements devraient inclure des simulations d’interruption pour habituer joueurs et staff au Glace Minute : la précision de la gestion du temps au centième près.

| Action en pause | Responsable | Objectif |

|---|---|---|

| Hydratation ciblée | Préparateur physique | Maintenir performance aérobique |

| Révision vidéo | Coach | Corriger une faille tactique |

| Massage rapide | Staff médical | Diminuer la fatigue musculaire |

En bref, une gestion intelligente des pauses transforme des secondes perdues en avantages décisifs. À l’instar du handball, maîtriser le Chrono Puck et les intermissions est une compétence stratégique clé pour être un vrai Match Perfect.

Insight final : les pauses ne sont pas des vides temporels ; elles constituent des leviers tactiques et physiologiques qu’il faut planifier avec la même rigueur que le jeu actif.

Prolongations, tirs au but et variations selon les ligues : comprendre les options

Quand le score est à égalité après les 60 minutes, la rencontre bascule dans des formats variables selon la compétition. La diversité des règles rend la durée totale d’un match imprévisible et impose aux équipes une préparation mentale et physique adaptée.

Formats de prolongation selon les organisations

Les choix diffèrent :

- NHL / LNH : prolongation de 5 minutes en 3 contre 3 en saison régulière, puis fusillade si nécessaire.

- Championnat européen / IIHF : souvent 10 minutes en 5 contre 5 en phase régulière, ou prolongations de 20 minutes en éliminatoires.

- Jeux olympiques / Coupes du monde : parfois des périodes complètes de 20 minutes à élimination directe.

Ces formats illustrent la tension entre spectacle télévisuel (prolongations courtes et fusillades) et pureté sportive (prolongations longues, quitte à épuiser les joueurs). En 2025, les fédérations continuent d’équilibrer ces objectifs : offrir un spectacle rentable tout en préservant l’intégrité physique des athlètes.

| Compétition | Prolongation | Suites possibles |

|---|---|---|

| NHL | 5 min (3v3) | Fusillade si pas de but |

| IIHF / Europe | 10–20 min (selon phase) | Séances longues en playoffs |

| Junior / Amateur | Souvent 5–10 min | Parfois tir au but |

- Impact sur la tactique : le 3v3 pousse à l’offensive ; les équipes doivent adapter leurs rotations.

- Impact physique : une prolongation en 5v5 de 20 minutes peut transformer un match en épreuve d’endurance.

- Impact mental : la fusillade est un exercice de pression individuelle qui demande préparation psychologique.

Exemple pratique : pendant une phase de playoffs 2024/2025, une équipe européenne a terminé un match après deux périodes supplémentaires de 20 minutes, accumulant près de 120 minutes de jeu effectif. Cela a mis en lumière l’importance d’une stratégie de rotations et d’une préparation nutritionnelle profonde — domaines où l’expertise du handball apporte des solutions, notamment en matière de récupération active et de prise de glucides à l’entre-deux.

Tableau comparatif des durées potentielles totales

| Scénario | Temps effectif | Durée réelle approximative |

|---|---|---|

| Match réglementaire | 60 min | 2h–2h30 |

| Match + 5 min (NHL) + fusillade | 65 min + tir | ~2h15–2h45 |

| Match + 20 min overtime | 80 min | ~2h30–3h30 |

Liens utiles pour élargir la perspective sur les formats et la gestion du temps : duree-match-handball, duree-match-handball-senior et duree-match-basketball. Ces ressources montrent comment différents sports gèrent le temps et ce qu’un staff peut apprendre pour améliorer son propre planning.

- Conseil pratique : entraîner des scénarios de fusillade et de prolongation pour réduire l’effet de surprise.

- Stratégie nutritionnelle : préparation identique aux marathons courts — petites prises fréquentes d’énergie faciles à digérer.

- Préparation mentale : visualisation, routines respiratoires et repères pour gérer le stress.

Insight final : les prolongations changent la nature du match ; mieux vaut être prêt que surpris, et la préparation multi-disciplinaire (physique, nutritionnelle, mentale) est la clé.

Facteurs imprévus qui allongent les rencontres : pénalités, vidéos et incidents techniques

Au-delà des règles officielles, la durée réelle d’un match est souvent dictée par des événements imprévus. Les pénalités, les revues vidéo, les blessures et des incidents comme des problèmes de glace ou une vitre brisée peuvent ajouter du temps. Comprendre ces variables aide à mieux planifier la gestion du banc et la récupération.

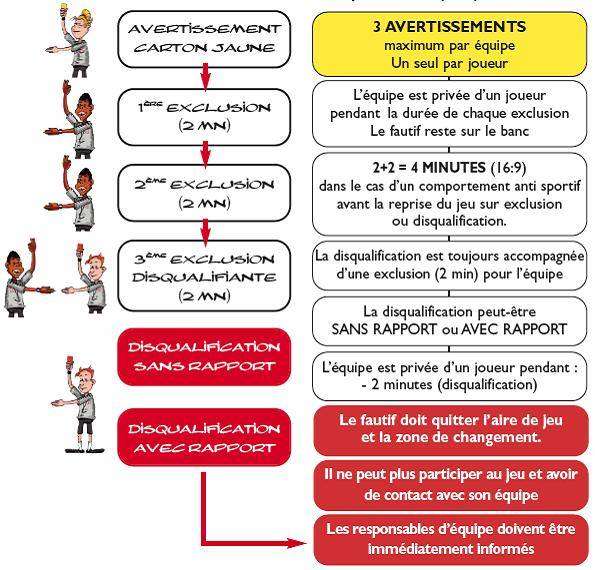

Pénalités et arrêts : l’effet boule de neige

Chaque faute entraîne un arrêt qui permet au corps arbitral et aux équipes de se repositionner. Certaines pénalités (exclusion mineure, majeure, misconduct) peuvent générer des séquences longues, surtout si elles s’enchaînent. Les rotations sont alors cruciales : dans un match avec beaucoup de pénalités, le banc sera sollicité davantage, comme en handball lors des phases de supériorité numérique.

- Effet sur la durée : plus de pénalités = plus de faceoffs = plus de temps.

- Effet sur la stratégie : adaptation des lignes pour powerplay et penalty-kill.

- Effet sur la fatigue : joueurs hors du banc réduisent la profondeur de l’équipe, augmentant le risque de blessure.

| Type d’incident | Conséquence temporelle | Mesure mitigatrice |

|---|---|---|

| Revues vidéo | +2–8 minutes | Préparation de l’équipe vidéo, communications claires |

| Blessures | +3–10 minutes | Protocole médical rapide, simulation en entraînement |

| Incident technique (glace) | +10–30 minutes | Procédures d’urgence et coopération avec la Patinoire Expert |

La montée en puissance du vidéo-arbitrage améliore l’équité, mais rallonge le match. En 2025, les outils de vérification sont plus rapides, mais les instances restent prudentes, préférant des revues complètes plutôt que des décisions hâtives. Les staffs techniques doivent donc intégrer des protocoles de gestion du temps supplémentaires lors des entraînements.

- Recommandation médicale : planifier des scénarios d’arrêt de jeu pour le staff médical, afin de réduire l’impact temporel des blessures.

- Rappel tactique : enseigner aux joueurs à rester concentrés malgré la coupure, pour éviter la baisse de performance immédiate.

- Organisation : s’assurer que les équipements de remplacement (patins, casques) sont prêts pour éviter des arrêts techniques longs.

Étude de cas : lors d’un match national, une vérification de hors-jeu a pris 7 minutes, modifiant l’élan d’une équipe. L’équipe qui s’est montrée la plus calme pendant cette pause a repris le jeu avec une meilleure discipline et a finalement remporté la victoire. Le parallèle avec le handball est frappant : la gestion émotionnelle pendant les arrêts de jeu est souvent ce qui fait la différence.

Pour les clubs amateurs, réduire la durée des interruptions passe par une bonne préparation logistique : matériel de rechange accessible, protocoles d’évacuation clairs, et personnels formés. Les clubs peuvent aussi consulter des guides spécialisés et articles sur la gestion des temps, par exemple duree-match-handball-secrets-temps-forts-arrets pour inspirer leurs procédures.

Insight final : les imprévus rallongent la durée ; la différence entre une interruption coûteuse et une simple pause tient souvent à la préparation et au calme du staff et des joueurs.

Préparation, récupération et prévention : transposer les bonnes pratiques du handball au hockey

La durée d’un match influe directement sur la préparation et la récupération. Les méthodes issues du handball — entraînement fractionné, récupération active, nutrition ciblée et travail mental — sont parfaitement transposables au hockey. L’objectif est de créer une performance durable, réduire le risque de blessure et optimiser la capacité à répéter des efforts intenses.

Entraînement et planification

Structurer les séances autour de blocs intenses (similaires au 3×20) permet d’améliorer la résistance anaérobie et la vitesse de récupération. Les handballeurs travaillent souvent en intervalles courts et répétés; c’est une approche efficace sur glace où les rotations sont fréquentes.

- Séances recommandées : 6–8 sprints sur 30–45s avec récupération complète, travail technique en continu.

- Prévention : renforcement excentrique pour les adducteurs et ischio-jambiers, réduction des risques de blessure.

- Yoga et mobilité : intégrer des sessions de yoga pour améliorer respiration et flexibilité (utile pour la glisse et la posture de tir).

| Objectif | Exemple d’exercice | Fréquence hebdo |

|---|---|---|

| Capacité anaérobie | Sprints répétés sur glace | 2x/semaine |

| Prévention blessures | Renforcement du tronc et travail excentrique | 3x/semaine |

| Récupération | Yoga, massages, bains froids | 2–3x/semaine |

Nutrition mid-match : opter pour des boissons isotoniques et des gels à absorption rapide peut aider pendant les prolongations. En handball, la stratégie nutritionnelle est déjà très développée ; appliquer ces bonnes pratiques au hockey (petites prises avant la troisième période) est judicieux.

- Hydratation : importance des électrolytes pour maintenir la qualité de la frappe et la vigilance.

- Apports énergétiques : privilégier sucres rapides avant une prolongation prévue.

- Récupération post-match : repas riche en protéines et glucides, suivi de sommeil de qualité.

Prévention et règle de sécurité : la Règle Protection n’est pas seulement une obligation réglementaire, elle protège la longévité des joueurs. Équipements homologués, protocole commotion et rotations adaptées diminuent le risque d’accidents graves. Les clubs peuvent s’inspirer de pratiques du handball pour instaurer un suivi santé régulier.

Accessibilité des contenus : pour les jeunes joueurs et les parents, des ressources claires et sans jargon facilitent l’adhésion. Plusieurs articles disponibles en ligne couvrent ces sujets, par exemple duree-mi-temps-handball ou duree-match-volley, qui montrent comment simplifier les recommandations pour un public large.

- Plan pratique pour un jeune joueur : sommeil régulier, hydratation, séance de mobilité 3x/semaine, alimentation équilibrée.

- Stratégie pour entraîneurs : intégrer des modules sur la prévention des blessures et le travail mental dans le programme de saison.

- Outil utile : adopter des checklists pour chaque match (matériel, protocoles médicaux, nutrition) afin de réduire les imprévus et optimiser le Info Hockey Durée.

| Phase | Action clé | Durée/Fréquence |

|---|---|---|

| Pré-match | Réveil nutritionnel + activation | 2–3h avant |

| Mi-match | Hydratation + mini-fuel | Intermission |

| Post-match | Repas de récupération + sommeil | Imm. après match |

Pour finir, intégrer une culture de respect du corps et d’écoute personnelle augmente la durabilité des athlètes. Les valeurs partagées entre hockey et handball — esprit d’équipe, dépassement de soi, gestion du stress — nourrissent une pratique plus saine et plus performante.

Insight final : appliquer les meilleures pratiques multidisciplinaires issues du handball au hockey optimise la préparation, limite les blessures et permet d’aborder les variations de durée avec sérénité.

Combien de temps dure en moyenne un match de hockey sur glace en réalité ?

Officiellement, un match comporte 60 minutes de temps effectif réparties en trois périodes de 20 minutes. Mais en tenant compte des pauses, arrêts et éventuelles prolongations, une rencontre dure généralement entre 2h et 2h30, et parfois davantage en playoffs.

Pourquoi le chrono s’arrête-t-il en hockey et pas dans d’autres sports ?

Le chrono s’arrête à chaque interruption pour garantir 60 minutes de jeu effectif. Cette règle assure que les actions comptent réellement et que le match n’est pas faussé par des pertes de temps. Cela rend la gestion des arrêts stratégique pour entraîneurs et joueurs.

Comment se préparer si un match risque d’aller en prolongation ?

Préparer des apports rapides en glucides, répéter des routines de respiration et s’entraîner à gérer la pression mentale sont essentiels. Les rotations en entraînement doivent simuler des prolongations pour habituer le corps et l’esprit.

Quelles différences majeures existent entre NHL et compétitions internationales sur la durée ?

La NHL privilégie des prolongations courtes (5 min en 3v3) suivies d’une fusillade en saison régulière, tandis que les compétitions internationales peuvent prévoir des prolongations plus longues (10–20 min) ou périodes complètes en playoffs. Les choix reflètent un équilibre entre spectacle et tradition sportive.