Nouvelle règle qui fait parler les salles et les bancs de touche : le carton blanc s’installe dans l’arsenal de l’arbitrage handball pour mieux gérer les suspicions de commotion cérébrale. Pensé par le service médical de la Fédération Française de Handball, ce dispositif vise à protéger les joueurs, notamment les mineurs, à uniformiser la prise en charge et à collecter des données fiables sur les traumatismes crâniens en compétition. Sur le terrain, le geste est simple mais lourd de sens : arrêt du jeu, présentation d’un carton blanc, entrée de deux personnes habilitées pour évaluer la situation. En coulisse, la mesure s’accompagne d’outils pratiques — auto-questionnaire, certificat de reprise, protocole de suivi — et d’une logique éducative qui responsabilise entraîneurs, officiels, parents et joueurs. Ce changement n’est pas qu’une nouveauté handball réglementaire ; il transforme le rapport au risque, renforce le fair-play et invite à repenser l’équilibre entre compétitivité et santé. Les clubs peuvent retrouver des supports explicatifs sur l’espace partagé de la fédération, ce qui facilite la mise en œuvre locale. Le fil conducteur de l’article suit le parcours fictif du jeune pivot Lucas, victime d’un choc anodin en match et dont la prise en charge illustre points forts, limites et conseils pratiques de ce protocole.

Le carton blanc en handball : protocole et fonctionnement détaillé

Le protocole du carton blanc s’appuie sur des étapes claires pour assurer une prise en charge rapide et documentée d’une suspicion de commotion. Sur le terrain, dès qu’un arbitre détecte un choc suspect, le temps de jeu est interrompu et le carton blanc est présenté. Deux intervenants habilités — par exemple un officiel responsable et un kiné — sont alors autorisés à entrer pour évaluer le joueur. La décision de reprise appartient ensuite à l’officiel responsable d’équipe qui peut interdire le retour au jeu si les signes cliniques le justifient.

La trace administrative est essentielle : toutes les informations (nom du joueur, nature du choc, décision) sont consignées sur la FdMe (Feuille de Match électronique). Dans les 24 à 48 heures, un courriel informatif est envoyé au joueur et à ses représentants légaux si nécessaire, recommandant une consultation médicale. Pendant la phase expérimentale, aucune interdiction automatique de jouer n’est appliquée pour les rencontres suivantes, sauf contre-indication médicale formelle transmise à la fédération.

Étapes concrètes du protocole

- Interruption du jeu et présentation du carton blanc.

- Intervention de deux personnes habilitées pour évaluation immédiate.

- Décision de reprise prise par l’officiel responsable d’équipe.

- Consignation sur la FdMe et suivi médical conseillé dans les 48 heures.

Cet enchaînement s’applique à tous les niveaux territoriaux et nationaux (hors secteur professionnel où un médecin est systématiquement présent). Il vise à créer une culture de prévention : le geste de l’arbitre n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de santé publique orientée vers la protection des acteurs.

| Élément | Action | Responsable |

|---|---|---|

| Suspicion de commotion | Arrêt du jeu et carton blanc | Juge arbitre |

| Évaluation sur le terrain | Entrée de 2 personnes habilitées | Officiel responsable / Kiné |

| Décision de reprise | Autorisation ou non de revenir en jeu | Officiel responsable |

| Suivi post-match | Envoi d’un mail et recommandation médicale | FFHandball (procédure automatique) |

Exemple pratique : lors d’un match de jeunes, Lucas reçoit un coup au niveau temporal. L’arbitre stoppe le jeu, montre le carton blanc, un kiné et l’officiel entrent, notent les symptômes (confusion légère, désorientation temporaire) et l’officiel refuse la reprise. La fiche est cochée, le mail part, et le club engage un suivi. Cette séquence illustre la force d’un protocole simple mais rigoureux. Ce système est un outil concret de prévention et de collecte d’information, essentiel pour mieux comprendre la fréquence et la gravité des traumatismes crâniens.

Phrase-clé : Le protocole transforme un geste arbitral en opportunité de prévention et de données utiles pour la santé des pratiquants.

Objectifs sanitaires et prévention des commotions : du « second impact » au suivi

La finalité du carton blanc dépasse la simple gestion immédiate d’un choc : il s’agit d’une stratégie de santé publique pour réduire le risque de complications graves, notamment le redoutable second impact. Ce phénomène, qui survient lorsqu’un joueur subit une nouvelle commotion avant la guérison complète, peut être dramatique, d’où la priorité accordée à l’information et à la réactivité.

Le dispositif a plusieurs objectifs clairs : sensibiliser les acteurs, responsabiliser les encadrants, harmoniser la gestion des suspicions et permettre la collecte de données « factuelles » sur une saison. Ces données servent ensuite à adapter les recommandations médicales et les pratiques d’entraînement.

Mesures de prévention et outils pédagogiques

- Diffusion de vidéos explicatives via l’espace fédéral pour tous les clubs.

- Documents téléchargeables : auto-questionnaire, certificat de reprise, protocole de reprise.

- Courriel automatique post-match orientant vers une consultation médicale.

- Collecte de données en FdMe pour analyse statistique en fin de saison.

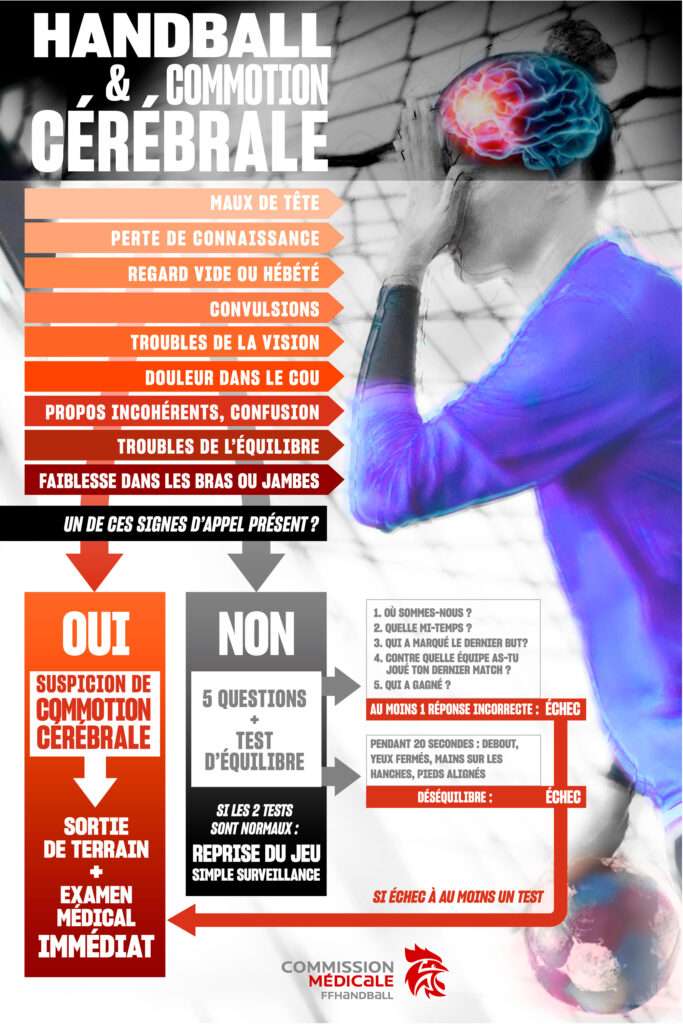

L’accent est mis sur la sensibilisation des publics vulnérables, comme les mineurs. Les parents et accompagnateurs reçoivent des clés de lecture des symptômes : troubles de l’équilibre, maux de tête persistants, confusion, nausées. Une campagne de rentrée a par exemple partagé une vidéo d’information disponible via l’espace OneDrive de la fédération, accessible à tous les clubs pour formation interne.

| Objectif | Moyen | Impact attendu |

|---|---|---|

| Sensibilisation | Vidéos et documents pédagogiques | Meilleure reconnaissance des signes |

| Prévention du second impact | Consignation FdMe + suivi médical | Réduction du risque de complication |

| Collecte de données | Case carton blanc sur FdMe | Analyse annuelle des traumatismes |

Cas d’étude : un club de département adopte la procédure et, en six mois, observe une augmentation des consultations post-match et une diminution des reprises hâtives. Les coachs rapportent que l’outil a modifié le comportement des joueurs, favorisant une culture de prudence plutôt que de bravoure. Cette transition culturelle est indispensable pour préserver la santé à long terme et renforce le caractère éducatif du sport.

Phrase-clé : Prévenir, documenter et éduquer sont les trois piliers qui rendent le carton blanc utile au-delà du moment du choc.

Arbitrage handball et discipline : le carton blanc face aux comportements joueurs et aux sanctions

Le carton blanc n’est pas une sanction disciplinaire classique mais il influe sur la gestion du terrain et le climat du match. Il s’inscrit dans la palette de l’arbitrage handball aux côtés du jaune et du rouge, avec une logique distincte : la protection de la santé plutôt que la répression du comportement. Pourtant, son usage peut aussi affecter la discipline et le fair-play.

Utilisé correctement, il encourage les joueurs à signaler les coups et réduit la stigmatisation autour de l’arrêt de jeu. Mal employé, il risque d’être perçu comme une pénalité supplémentaire. D’où la nécessité d’un protocole clair et partagé pour éviter les ambiguïtés.

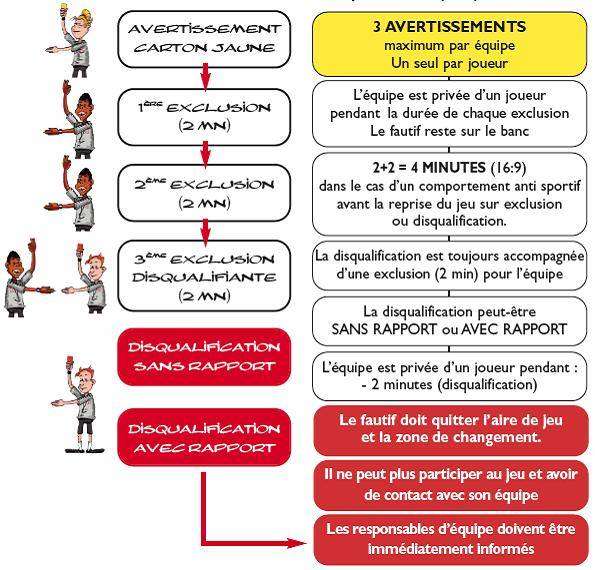

Interaction entre gestion des fautes et carton blanc

- Le carton blanc est déclenché sur suspicion médicale, pas pour sanctionner un geste antisportif.

- La décision de reprise reste à l’officiel responsable d’équipe, ce qui répartit la responsabilité.

- En cas de comportement agressif, l’arbitre peut toujours appliquer une pénalité ou un carton disciplinaire distinct.

- La consignation sur la FdMe sépare les volets médical et disciplinaire pour une meilleure traçabilité.

Un tableau simple permet de visualiser la distinction :

| Situation | Outil | But |

|---|---|---|

| Comportement antisportif | Carton jaune / rouge | Discipline / sanction |

| Suspicion de commotion | Carton blanc | Protection santé |

| Fautes répétées sans blessure | Avertissements / exclusions | Maintien de l’équité sportive |

Exemple narratif : lors d’un match cadet, un contact brutal déclenche à la fois une sanction pour faute et un doute médical. L’arbitre sort le jaune pour le geste, puis le carton blanc pour évaluer l’impact sur le joueur touché. Les deux dispositifs cohabitent et illustrent l’articulation entre sécurité et discipline.

Liens pratiques et pédagogiques permettent aux équipes de mieux comprendre ces nuances. Pour travailler la terminologie et la prononciation des termes officiels, consulter une ressource dédiée à la prononciation des termes du handball. Pour des rappels sur des règles précises comme le rôle du gardien, le guide sur les règles du gardien de but apporte des éclairages utiles.

Phrase-clé : Le carton blanc complète les outils disciplinaires en ajoutant une dimension sanitaire indispensable au bon arbitrage.

Impacts pratiques pour les clubs, entraîneurs et parents : mise en œuvre et responsabilités

La mise en œuvre du carton blanc suppose une organisation locale : formation des officiels, information des parents, adoption des supports et définition des rôles. Les clubs doivent s’approprier le protocole pour que la mesure soit efficace et perçue comme légitime.

L’exemple de Lucas illustre bien le rôle central du club : le responsable d’équipe prend la décision de laisser ou non son joueur reprendre, le suivi est engagé et la communication aux parents se fait rapidement. Les retours montrent que la transparence réduit les tensions et augmente la confiance.

Checklist opérationnelle pour un club

- Former arbitres et officiels sur le protocole et la FdMe.

- Diffuser les vidéos et documents fournis par la fédération en début de saison.

- Préparer un référent santé (kiné, médecin du sport) mobilisable lors des matches.

- Communiquer clairement avec les parents et joueurs sur les procédures.

| Acteur | Rôle | Action recommandée |

|---|---|---|

| Club | Organisation | Former et diffuser protocoles |

| Entraîneur | Prévention | Repérer signes et adapter entraînement |

| Parents | Suivi | Accompagner consultation post-match |

Sur le plan pratique, la fédération met à disposition des outils : auto-questionnaire, certificat médical de reprise, protocole de reprise. Ces modèles facilitent la standardisation du suivi et simplifient les échanges avec les médecins. Pour la préparation mentale et la résilience, des parcours bien-être locaux peuvent aider les joueurs en récupération ; un exemple de ressources est accessible via un guide de parcours bien-être pour accompagner la remise en route progressive.

Un point clé à gérer : la relation entre prévention et compétitivité. Certains clubs craignent une perte de compétitivité si des joueurs sont systématiquement écartés. L’approche recommandée privilégie l’éducation plutôt que l’exclusion automatique pour favoriser une adhésion durable au protocole.

Phrase-clé : La réussite du dispositif dépend de la formation locale, de la communication transparente et d’une logique éducative partagée entre tous les acteurs.

Préparation, récupération et suivi post-carton blanc : nutrition, yoga et préparation mentale adaptés au handball

Le suivi après un épisode signalé par un carton blanc doit intégrer des approches multidisciplinaires pour garantir une récupération durable. Nutrition, repos, exercices adaptés et préparation mentale composent un plan global. La finalité est d’assurer une reprise progressive et sécurisée, en évitant les pressions compétitives qui favoriseraient un retour trop hâtif.

La nutrition joue un rôle central : hydratation, apports anti-inflammatoires naturels, et une alimentation riche en micronutriments favorisent le rétablissement cérébral. Les recommandations restent simples et accessibles : privilégier des aliments riches en oméga-3, vitamines B et antioxydants, tout en évitant l’alcool et les médicaments sans avis médical.

Programme type de récupération

- Phase aiguë (48-72h) : repos cognitif, réduire écrans et stimulations, consultation médicale.

- Phase de reprise douce : exercices de vestibulaire légers, marche, activités à faible intensité.

- Préparation mentale : techniques de respiration, visualisation et soutien psychologique si nécessaire.

- Renforcement progressif : retour à l’entraînement collectif avec autorisation médicale.

| Phase | Actions recommandées | Objectifs |

|---|---|---|

| Aiguë | Repos cognitif, consultation | Stabiliser symptômes |

| Récupération active | Yoga doux, marche, exercices de coordination | Réhabilitation progressive |

| Reprise complète | Autorisation médicale, retour progressif aux contacts | Sécurité et performance durable |

Le yoga adapté aux handballeurs aide à rétablir l’équilibre, la proprioception et la gestion du stress. Des séances courtes axées sur la respiration, l’étirement du cou et des épaules, et des exercices d’équilibre peuvent être intégrées dans le plan de suivi. La préparation mentale, souvent négligée, prépare également l’athlète à gérer l’anxiété liée à la peur d’un nouveau choc.

Pour les aspects réglementaires et comparatifs, il est utile d’élargir le regard sur les fondamentaux de règle et d’arbitrage dans le sport : des ressources générales peuvent aider à mieux situer le handball dans l’écosystème sportif, comme des synthèses sur les règles fondamentales utilisées dans d’autres sports pour inspirer des pratiques de prévention.

Phrase-clé : Une récupération efficace est multidisciplinaire : nutrition adaptée, exercices progressifs, yoga ciblé et accompagnement mental favorisent une reprise durable.

Qu’est-ce que le carton blanc et quand l’utiliser ?

Le carton blanc est un signal arbitral destiné à gérer la suspicion de commotion cérébrale : il interrompt le jeu, autorise l’entrée de deux personnes habilitées pour évaluation et entraîne la consignation sur la Feuille de Match électronique.

Le carton blanc est-il une sanction disciplinaire ?

Non. Le carton blanc a une vocation sanitaire, distincte des cartons jaunes ou rouges qui sont des sanctions disciplinaires. Il vise à protéger la santé du joueur.

Que doit faire un club après un carton blanc ?

Le club doit encourager une consultation médicale dans les 24-48 heures, consigner les informations et appliquer les recommandations du médecin. Des outils comme l’auto-questionnaire et le certificat de reprise facilitent le suivi.

Quels exercices aident à la reprise après une suspicion de commotion ?

Des exercices à faible intensité, du yoga adapté, des travaux de visuovestibulaire et des techniques de respiration sont recommandés, toujours sous contrôle médical.